#33 常に原点から考える。隠れた人材価値

今日紹介するのは、競争が激しい業界で特別な競争優位や参入障壁を持たないにも関わらず、なぜ競合他社に比べて高業績を上げられる企業が存在するのか。なぜ競合他社は成功した企業を真似ても成果を上げることができないのかを分析した書籍『隠れた人材価値』。

本書は「優れた企業は価値観や信念、経営方針・慣行、コア・コンピタンス、戦略が一本でつながっていて、一貫性がある」と主張している。

“戦略の神髄は思わず人に話したくなるような面白いストーリーにある。大きな成功を収め、その成功を持続している企業は、流れと動きを持った「ストーリー」として戦略を組み立てている。”とした、競争戦略論の名著『ストーリーとしての競争戦略』と近い主張で納得度は高かった。

1.印象に残ったこと

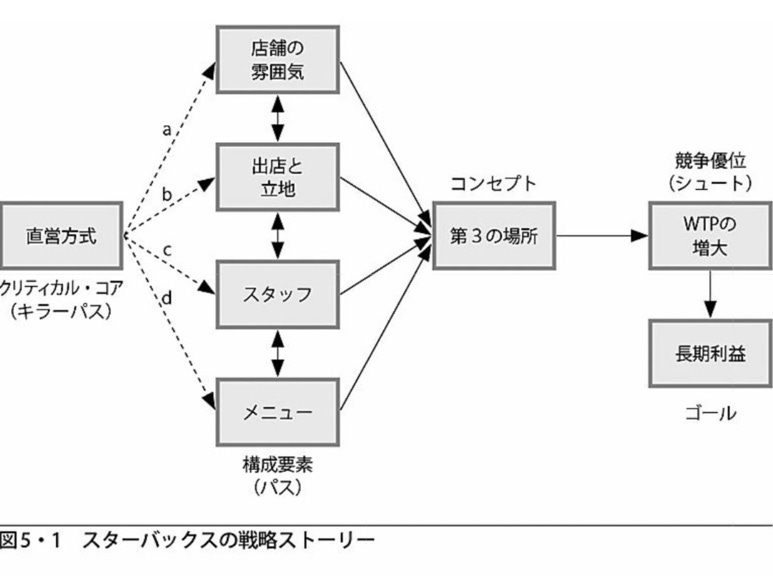

本書の主張は上図に集約される。

価値観や信念、経営方針・慣行、コア・コンピタンス、戦略などのそれぞれの出来不出来ではなく、これらの一貫性の有無や強弱によって、業績の良い企業と悪い企業が決まるという話だ。一貫性が強ければ強いほど、エネルギーのベクトルが揃い、良い業績につながる。

そして、一貫性の原点にあるのは以下にある通り、“「自社にとって重要なのは何か」という価値観”だという。

原点は「自社にとって重要なのは何か」という価値観 - 社員の心を熱くし、そのポテンシャルを引き出すような価値観 -にある。(中略)核心は、それが人材や組織についての考え方とどれだけ一貫性があるかという点である。

これに関連して、身近に面白い例があるので紹介しよう。

当社の同業の会社に、非常に優れた経営をされている会社(A社としよう)がある。

A社の代表と情報交換させていただくと、当社と「真逆」と言って良いほど、大切にしている価値観や信念、経営方針・慣行、コア・コンピタンス、戦略が違う。ほぼ同じ業界にいるのにここまで違うのか・・!とびっくりするほど、全く違う。

例えば、当社は「#14 パッケージ型のコンサルティングをやっている理由」にも書いた通り、成果の再現性を重視しているため、提供サービスをパッケージ化している。対して、A社は顧客のビジネスモデル、属する業界、カルチャーを把握し、個社ごとに最適化した方が成果が出やすい、という価値観から「パッケージ禁止」を掲げている。

他にも、A社は「成果を出すには、案件を担当するメンバー個々が頭を使い、どうすれば成果が最大化されるかを考えて行動することが重要」という価値観から、個人単位の独立採算制を設け、「個人の売上総利益の40%が給与に還元される」制度になっている。対して、当社は「成果は会社の仕組みによって決まる」という価値観から、「全員で仕組みを磨いて、報酬は全員で山分けする」制度になっている。

上記は本書と近い主張が書かれた『ストーリーとしての競争戦略』で紹介されているスターバックスの戦略ストーリーだ。クリティカル・コアから各パス、コンセプト、競争優位、ゴールである長期利益への流れが強いほど、競争戦略として優れているという。

『隠れた人材価値』、『ストーリーとしての競争戦略』に従うなら、当社とA社の違いは、価値観や信念の違いから生まれていて、それが経営方針・慣行、コア・コンピタンス、戦略の違いに表れていると説明できる。

流行の理論や手法、同業他社の成功事例を見聞きすると、ついつい取り入れたくなってしまう。しかし、物真似した施策はうまくいかないばかりか逆効果になりかねない、というのが本書から学べることだろう。

振り返っても、過去に成果が出た取り組みは、当社の戦略ストーリーの一貫性を強固にしてくれる施策だけだった。モノマネやハックなどの易きに流れず、常に原点である「価値観や信念」からやるべきことを考えていきたい。

2. 抜粋とコメント

低コスト、格安運賃、多便数の戦略に徹したサウスウェスト航空は、その運賃体系もこれにつじつまを合わせる形でシンプルだ。ファーストクラスやビジネスクラスはなく、一路線につき、通常料金と閑散期料金の二本立てになっているだけ。コンピュータや人工知能を駆使して運航収益の極大化を図る他社とははっきりと差別化されている。

→プライシング戦略も、価値観との一貫性が大事。

ビジネスの目標はビジネスではない。ビジネスを超える価値観を共有し、ビジネスを超える偉大な目標に向かって組織の成員の心を収斂してゆくプロセスである。

→経営者的には、納得度の高いビジネスの目標の定義。利益創出が目標になってしまうと、身が入らないし、途中で飽きてしまうし、上を目指せない。自分が大切だと思っている価値観の追求であれば、途中で飽きることはない。

私も、事業目標を達成したいと思っていますよ。ですが、果たしてバリューを犠牲にしてまで追うべき目標などあるのでしょうか。社員を軽んじたり、お客様の対応に手を抜いたりするくらいなら、目標など達成できなくても構わない。

→PSSワールド・メディカルのCEO・パトリック・ケリー氏の言葉。やや話は変わって、趣味的にOpenWorkの口コミを読んでいるのだが、書かれている社員の不満は

目標達成が優先され、ワークライフバランスが低い

金銭的待遇の悪さ

ひたすらテレアポ、などのキャリアアップできなそうな業務

上に気に入られないと評価されない文化

典型的な中小企業のオーナー的経営

顧客満足度が低いサービス

離職率が高く、仕事できる人が育たない&定着しない

に集約される印象がある。「事業目標の達成を優先してしまう・・1」「社員を軽んじる・・2,3,4,5」「お客様の対応に手を抜く・・6,7」と分類でき、パトリック・ケリー氏の発言には納得感があった。

重要なのは各人の資質よりもむしろ環境なのである。

→カオスな環境ではS級人材ですら成果が出せない(逆もまた然り)と思っている派なので、激しく同意。

あらゆる慣行と実践が必ずや企業の価値観を支えるものとなるように、細部にわたって倦まず弛まず、繰り返し注意を払うことによってしか達成されないものだ。

→メソッドカンパニー的な当社が目指すものとの一貫性を考えると、やりたいこと、やるべきこと、やめるべきことが無限に出てくる。細部にわたって延々とやっていく必要性を感じる。

どんな些細なカイゼンも貴重であるという確信を皆が共有している。

→インパクトから逆算して優先順位はつける前提で、些細なことでも今より良くなるなら全部やるべき、だと思う。

「当社では業績の査定など行いません。なぜかって、馬鹿げているからです。みんな嫌がりますよね。それに途方もない時間を使った挙げ句、ネガティブな結果しか出ないでしょう?」査定制度はないが、マネージャーは少なくとも年に三回は部下と話し合い、フィードバックを行うことになっている。

→SAS Instituteの事例。業績査定やっていない当社としては、SASの規模で業績査定なくて回っているのは自信になる。

メンズ・ウェアハウスのミッションは、売上を最大化し、顧客に価値を提供し、質の高い顧客サービスを行いながら、その一方で楽しさを享受し、当社の価値観を堅持することです。

→これができたら最高ですな。

<採用PR>

当社では現在、コンサルタントやインハウスエディターを絶賛募集中です。少しでも興味がある方はお気軽にカジュアル面談にご応募ください。

・採用情報はこちら:https://sairu.co.jp/recruit

才流を経営しながら考えたことや参考にした本の書評を毎週1本、更新していければと思っています。ぜひご登録ください。