#36 成長はストレスに対する“過剰補填”から生まれる

我が人生のバイブル『反脆弱性』を読み返していて、“成功、経済成長、イノベーションは、ストレスに対する“過剰補填”によってしか生まれない”という話があった。

そういえば、自分が得意で比較優位があるスキルは、若い頃にストレスを感じながら身につけたものばかりだなと思ったので、今日は成長やスキルアップにまつわる話を書いてみる。

前提として、どれも超一流にはほど遠く、「相対的に人よりできるかも」ぐらいだが、仕事上、得意だと言えるスキルがいくつかある。

例えば、提案書やセミナー資料などの資料作成。

今では比較的さくさくとわかりやすいものが作れるが、最初は全くそうではなかった。

キャリアではじめて付いた上司が資料作成が抜群に上手い人で、その人に指導してもらったが、上司に仕えてから5年目にようやく、提案書に「合格」をもらえたレベルだった。

「合格」をもらえるまでの約5年間、(1週間に1本は資料を作っていた気がするので)約250本連続で、割と真っ赤に添削された状態で資料が戻ってきていた。

他には、営業。決して優れた営業パーソンではないが、そつなくこなせるレベルだとは思っている。

これも『PMFは世界を救う』で書いた通り、約4年間の全く売れない営業パーソン時代を経験し、あるときにブレークスルーが起き、それなりにできるようになった(遅い・・!)。

そして、文章作成。上手いかはさておき、これまでに書籍を3冊出版し、書くのは好きだ。これも最初からできたわけではなく、出身の中学で

毎週校長先生の30分の講話を30分間速記して提出

毎週校長先生の講話に対する感想をA4一枚にびっしり書いて提出

毎週担任の先生の講話に対する感想をA4一枚にびっしり書いて提出

というクレイジーな制度があり、さすがにそれぐらい書かされると「文章に苦労する」みたいな感覚が消え失せただけとも言える。

好きで、得意で、需要があることを仕事にできると、精神的にも経済的にも報われやすく、充実した人生を送れると思うが、そのスイートスポット的なナニカを手にするためには下積み、苦労、失敗、試行錯誤、恥をかくことが必要なのだろう。

昔、某上場企業の社長から「起業家は最初から優秀なのではなく、生き残るために優秀になる」という話を聞いたことがある。

この話は私の観測範囲内では明らかに当てはまるし、偉大な経営者の著書を読んでいても、最初の事業ではうまくいかず、そこでの痛みをもとに成長して、成功を収めているケースが多い。最初から成功しているケースなんてほとんどないのでは、と思うほどだ。

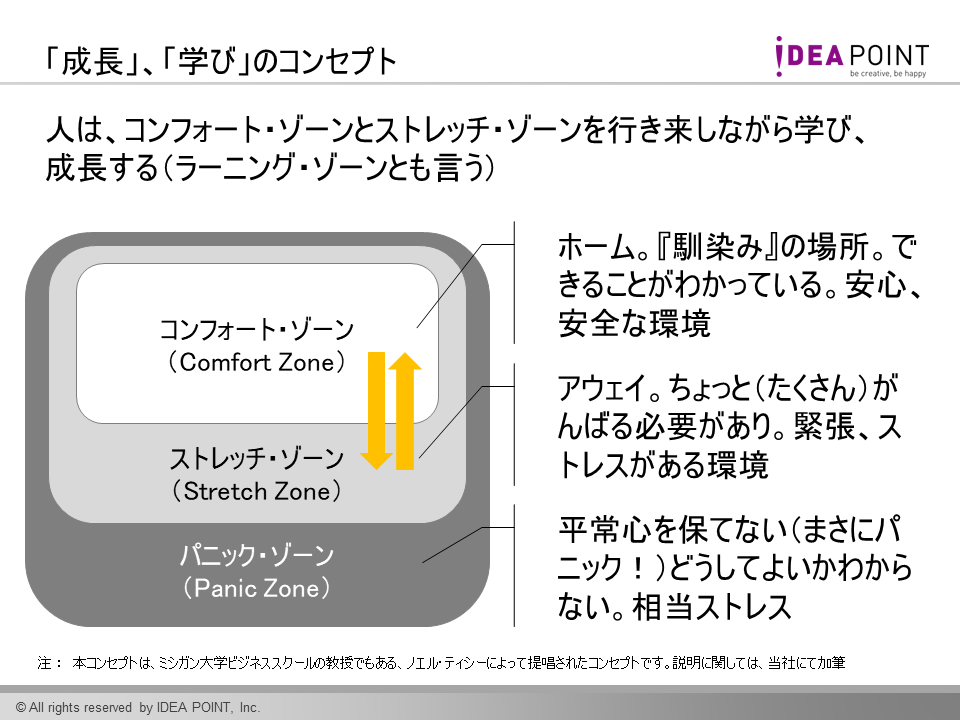

上達に関する理論で「コンフォートゾーン」「ストレッチゾーン」「パニックゾーン」という考え方がある。

要は「コンフォートゾーン」にいると快適だが成長は生まれず、「ストレッチゾーン」や「パニックゾーン」にいると緊張やストレスはあるが、ストレスに対する“過剰補填”が生まれて成長する、という話だ。

『反脆弱性』では“トラブルに足を突っ込む”と表現されているが、心身を壊さないレベルのストレスであれば、ストレスは「成長するフラグ」とも言い換えられる。

イノベーションを起こすには?まず、自分からトラブルに足を突っ込むことだ。といっても、致命的ではない程度の深刻なトラブルに。私は、イノベーションや洗練というものは、最初は必要に迫られて生まれると思っている。いや、そう確信している。最初の発明や何かを作ろうという努力が思ってもみない副作用をもたらし、必要を満たす以上の大きなイノベーションや洗練へとつながっていく。

最近、人生の快適度を優先しすぎ、できることばかりをやっている感覚があった。今回のTwitterでは言えない話を書きながら、以下のような基準を作って定期的にストレッチゾーン、パニックゾーンに足を踏み出す必要性を感じた。

一説によるとコンフォートゾーン、ストレッチゾーン、パニックゾーンの割合は6:3:1が良いらしい。年間2,000時間働くとすると年間200時間はパニックになっている必要がある。結構、キツイなと思う。

<採用PR>

当社では現在、コンサルタントやインハウスエディターを絶賛募集中です。少しでも興味がある方はお気軽にカジュアル面談にご応募ください。

・採用情報はこちら:https://sairu.co.jp/recruit

才流を経営しながら考えたことや参考にした本の書評を毎週1本、更新していければと思っています。ぜひご登録ください。